間取り・動線の考え方

間取りと動線の考え方 ― 暮らしやすさは“設計”で決まる

家づくりの中で「どんな間取りにするか」は、最も悩みやすいポイントのひとつです。

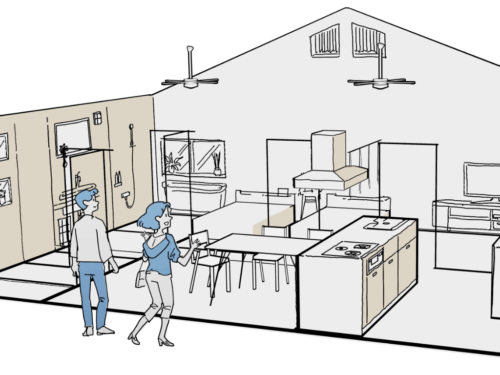

見た目やデザインも大切ですが、実際に住んでみて「使いやすい」「暮らしやすい」と感じるかどうかは、動線設計に大きく左右されます。

家族が自然に動ける間取りこそ、快適な暮らしの基盤です。

ここでは、暮らしやすい間取りを考えるための基本と、実際の動線計画のコツを紹介します。

1. 間取りづくりの出発点は「生活動線の可視化」

間取りを考えるときに最初に意識すべきなのは、“生活の流れ”を図に描いてみることです。

朝起きてから夜寝るまでの家族それぞれの行動を思い浮かべ、動線を線で結んでみると、

どこが便利で、どこが無駄なのかが自然と見えてきます。

たとえば次のような質問を考えるだけでも、プランの方向性が見えてきます。

- 朝の支度時、家族が洗面所に集中しないか?

- キッチンから洗濯機・物干し場までの距離は近いか?

- 帰宅後、どこでカバンや上着を置くか?

- 寝室からトイレまでの夜間動線は安全か?

このように、実際の行動をもとに設計することで、見た目だけでは分からない“暮らしやすさ”が生まれます。

2. 家事動線は「短く・まっすぐ・交わらない」が理想

共働き家庭が増える今、最も重視されているのが「家事動線」です。

料理・洗濯・掃除といった日常の動きを、できるだけ短く効率的にできるように設計することがポイントです。

特に意識したいのは次の3つです。

- 短く:キッチンから洗濯機、物干しスペースまでの距離を最短にする

- まっすぐ:移動経路にドアや段差などの障害を作らない

- 交わらない:家族の通行動線と家事動線を分けることでストレスを減らす

たとえば、キッチンと洗面脱衣室を横並びに配置する「回遊型動線」や、

玄関→パントリー→キッチンと抜けられる「家事ラク動線」は、最近の人気プランの代表例です。

動線が短くなるだけで、毎日の小さなストレスが減り、家事時間そのものも短縮できます。

3. 家族動線は「自然に集まる・干渉しすぎない」バランス

間取りの中で、家族が自然に顔を合わせる場所をつくることも大切です。

たとえば「リビング階段」を採用すれば、子どもが出入りするときに必ずリビングを通るため、

家族のコミュニケーションが自然に増えます。

一方で、プライバシーを保つ工夫も必要です。

来客が多い家庭なら、リビングを通らずにトイレや2階へ行ける動線を設けると、家族の生活感を見せすぎずに済みます。

このように、**「家族が集まる場所」と「それぞれの時間を過ごす場所」**をバランスよく配置することが、快適な間取りづくりの基本です。

4. 玄関・収納動線で“片づく家”をつくる

玄関周りの動線設計も、暮らしやすさを左右する重要なポイントです。

「玄関がいつも散らかる」という家庭は、収納動線の設計がうまくいっていないケースが多いです。

理想的なのは、帰宅してからの流れがスムーズな間取りです。

たとえば、

- 玄関からシューズクロークへ → コート掛け → 洗面 → リビング

という動線を作ると、上着や手荷物をそのまま片付けて手洗いまで済ませられます。

最近では、**“ただいま動線”や“ファミリークローゼット直結型”**と呼ばれるレイアウトが人気です。

収納が動線上にあるだけで、家全体の片づけが格段にラクになります。

5. 将来を見据えた「可変性」のある間取り

子どもの成長や家族構成の変化に合わせて、間取りを変えられる柔軟性も大切です。

たとえば、将来的に2つの子ども部屋を1部屋にできるようにしたり、

親世帯との同居を見越して1階に多目的室を設けておくなど、**“変化に強い家”**を設計することがポイントです。

可動間仕切りやスライドドアを活用すれば、リフォームせずに空間を仕切ったり開放したりできます。

こうした「可変性」は、長く快適に暮らすための大切な要素です。

6. 生活リズムに合った照明・通風の動線も考える

動線は通路だけでなく、光と風の流れにも関係します。

日中の自然光を取り入れやすい窓の配置、風が抜ける開口部の設計は、

快適な室内環境づくりに欠かせません。

また、夜の生活動線に合わせて照明の配置を工夫すれば、安全性と快適性がぐっと高まります。

たとえば、廊下や階段にセンサーライトを設置したり、寝室からトイレまでの動線をやわらかい光で照らすことで、

夜間の安心感が増します。

7. 失敗しやすい間取りの共通点

せっかくの新築でも、実際に住んでみて「ここが使いにくい」と感じる事例は少なくありません。

よくある失敗例としては、次のようなケースがあります。

- コンセントの位置や数を考えずに配置してしまう

- 採光や風通しを考慮せず、昼間でも暗い部屋になる

- リビングに収納が少なく、物が散らかりやすい

- トイレや洗面所が寝室から遠く、夜の移動が不便

こうした失敗を防ぐためには、図面上だけでなく実際の動きをシミュレーションすることが重要です。

家族それぞれの1日の過ごし方を想像しながら、プランを見直してみましょう。

家事動線・生活動線・収納動線の違い

| 種類 | 主な目的 | 通る人・使う人 | よく使われる空間 | 設計のポイント |

|---|---|---|---|---|

| 家事動線 | 料理・洗濯・掃除など、家事を効率的に行うための動線 | 主に家事を担当する人(夫婦や家族) | キッチン・洗面脱衣室・物干しスペース・パントリー | 距離を短く・段差をなくす・回遊できるようにする |

| 生活動線 | 家族全員の生活の流れをスムーズにするための動線 | 家族全員・来客 | 玄関・廊下・リビング・トイレ・階段など | 通行の交錯を避ける・動線上に収納や照明を配置 |

| 収納動線 | 片付けやすく、必要なものを取り出しやすくするための動線 | 家族全員 | クローゼット・玄関収納・パントリー・納戸など | “使う場所のそばにしまう”を基本に設計する |

3つの動線はそれぞれ独立しているようで、実は密接に関係しています。

たとえば、キッチン横にパントリーがあれば「家事動線」と「収納動線」が連動し、

玄関から洗面を通ってリビングへ抜ける設計なら「生活動線」と「衛生動線」が一体化します。

動線を分けて考えるのではなく、「どこで・誰が・どんな流れで」動くかを整理して、

家全体のつながりをデザインすることが理想です。

まとめ

「間取り」と「動線」は、家の住み心地を決める最も大切な要素です。

デザインや広さよりも、“暮らしやすさのリズム”を整えることが、結果的に満足度の高い住まいにつながります。

動線を短く、重ならず、自然に流れるように設計することで、

家族の時間が増え、心にゆとりのある暮らしが実現します。

あなたの理想の家は、図面の中ではなく、「日々の動き」の中に隠れています。

暮らしのシーンを思い浮かべながら、世界にひとつの間取りをつくっていきましょう。